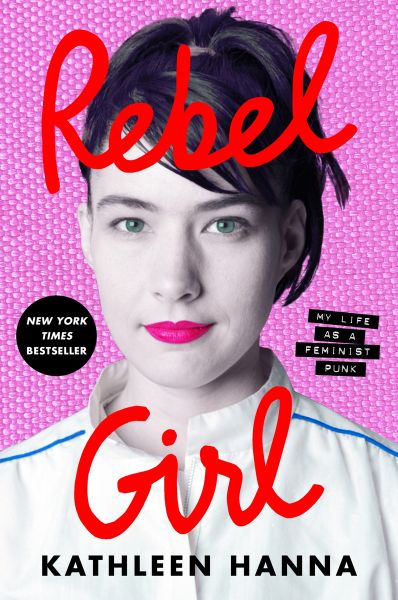

叛逆女孩:我作为女性主义朋克的一生

Bikini Kill和Le Tigre传奇主唱凯瑟琳·汉娜充满力量的回忆录——一部生动、尖锐的女性主义朋克宣言。从动荡的童年到形塑了90年代Riot Grrrl运动的叛逆之声,汉娜以毫不妥协的真诚记录了她在充满男性暴力和对抗的朋克场景中的生存与反抗,以及那些支撑她的友谊、爱情和音乐革命。

📝 书评导读

“嘿女朋友,我有个提议大概是这样的:挑战你去做你想做的事。“当凯瑟琳·汉娜在1990年代用Bikini Kill乐队的《Rebel Girl》和《Double Dare Ya》等朋克国歌喊出这些歌词时,她不仅定义了一个音乐流派,更点燃了一场文化革命。这些充满个人色彩却深具女性主义力量的歌词,在今天比以往任何时候都更具感召力。但这个变革性的声音究竟从何而来?在她2024年出版的回忆录《叛逆女孩:我作为女性主义朋克的一生》中,汉娜以生动而深刻的笔触带我们走过她动荡的童年、塑造她的大学岁月,以及她的第一场演出——这是一段关于生存、反抗与创造的史诗。

凯瑟琳·汉娜,1968年11月12日生于美国马里兰州,是美国歌手、音乐家、女性主义朋克Riot Grrrl运动的先驱,也是朋克杂志作家。她是女性主义朋克乐队Bikini Kill的主唱,在1990年代末和2000年代初领导了电子朋克乐队Le Tigre,后来又组建了The Julie Ruin。作为Riot Grrrl运动的核心人物,汉娜不仅挑战了朋克场景中的厌女症,更挑战了整个社会对女性的压迫。她的音乐、她的态度、她的存在本身,都成为了一代年轻女性的灵感源泉。《叛逆女孩》于2024年5月14日由Ecco出版社(HarperCollins旗下)出版后,迅速成为《纽约时报》畅销书,并被《时代》杂志评为”2024年必读的100本书”之一。

这本回忆录的核心力量在于汉娜毫不退缩的诚实。她没有浪漫化朋克场景,没有美化Riot Grrrl运动,也没有掩饰自己经历的创伤。相反,她以一种几乎痛苦的坦率,揭示了她所经历的强奸、虐待、男性暴力,以及在一个敌视女性的文化中生存的艰难。她描述了在90年代作为一个”女孩乐队”主唱的危险——每一场演出都可能遭遇男性观众的骚扰、威胁,甚至身体攻击。她记录了无数次被男性朋克乐手嘲笑、轻视、性化,被认为不够”真正的朋克”,因为她是女性。在一个声称反叛和平等的文化中,汉娜发现性别歧视和厌女症同样根深蒂固——也许只是换了一种形式。

但汉娜的叙事从来不是受害者的自怜。她记录创伤,是为了揭露系统性暴力;她描述痛苦,是为了见证反抗的必要性。她展示了在这些黑暗经历中,她如何找到了力量、声音和反击的方式。Bikini Kill的音乐就是这种反击——愤怒的、响亮的、不可忽视的。歌曲如《Rebel Girl》庆祝女性之间的团结和爱;“Double Dare Ya”挑战女孩们打破社会规范;“Suck My Left One”直接对抗性客体化。这些歌曲不仅仅是音乐——它们是战斗口号,是生存工具,是集体赋权的仪式。

汉娜深情地记录了在这段旅程中支撑她的关系——她的乐队成员Tobi Vail、Kathi Wilcox,后来Le Tigre的JD Samson和Johanna Fateman。这些女性不仅是音乐伙伴,更是战友、姐妹、共同创造者。她们一起面对男性敌意,一起创造空间让女孩和女性可以安全地表达、愤怒、存在。汉娜也写到了她与其他音乐家的友谊——Kurt Cobain、Ian MacKaye、Kim Gordon、Joan Jett——这些人提醒她,尽管朋克世界充满毒性,它仍然可以培育和关怀自己的人。她对Kurt Cobain的描写尤其动人:一个真正的盟友,理解女性主义不仅仅是口号,而是实践和团结。

这本回忆录中最引人入胜的部分之一是汉娜对Riot Grrrl运动的复杂反思。她以爱记录了这场运动的草根起源——年轻女性在车库、地下室、小型俱乐部聚集,创造自己的杂志(zines)、音乐和文化。Riot Grrrl是对朋克场景男性主导的直接回应,也是对主流文化中女性被边缘化的反叛。它的口号”Girls to the front!”字面意思是让女孩站到演出的前排(通常被男性占据的空间),但象征意义是让女性的声音、经验和创造力成为中心。

然而,汉娜也毫不回避地批评了Riot Grrrl的失败——特别是它的排他性和白人中心主义。尽管运动声称代表所有女性,实际上它主要吸引和服务于白人、中产阶级、异性恋或双性恋女性。黑人女性、有色人种女性、跨性别女性、工人阶级女性往往感到被排除或边缘化。汉娜承认,尽管她们的意图是包容的,但运动在实践中重现了它声称反对的排斥结构。她写道,这种失败的认识是痛苦的,但也是必要的——真正的女性主义必须是交叉的,必须承认不同女性面临的不同压迫,必须积极对抗种族主义、阶级歧视、跨性别恐惧症,而不仅仅是性别歧视。

汉娜还敞开心扉讲述了她的个人生活——与Beastie Boys的Ad-Rock(Adam Horovitz)的爱情,这段关系最终走向婚姻。她描述了在音乐产业的男性主导世界中,找到一个真正支持她的艺术和女性主义的伴侣的意义。她也详细记录了与莱姆病(Lyme disease)的衰弱斗争,这种疾病在多年里未被诊断,导致她经历严重的身体和神经症状,几乎结束了她的音乐生涯。莱姆病的叙事揭示了医疗系统对女性痛苦的系统性忽视——她的症状被轻视为”焦虑”或”歇斯底里”,她的痛苦被认为不够真实,值得认真对待。这是对医疗厌女症的有力控诉,展示了父权制如何渗透到最应该关怀和治愈的机构中。

在音乐创作方面,汉娜带我们走过她在Le Tigre和The Julie Ruin的成长。Le Tigre标志着从Bikini Kill的原始朋克到电子音乐的转变,融合了舞曲节拍与政治歌词,创造出既可跳舞又具有批判性的音乐。歌曲如”Deceptacon”和”Hot Topic”展示了汉娜如何不断进化她的声音,同时保持她的女性主义和政治承诺。The Julie Ruin则是更加个人化和实验性的项目,允许汉娜探索不同的音乐方向和表达方式。

汉娜的写作风格本身就是朋克的——直接、生动、毫不矫饰。她用的语言充满能量,有时粗糙,有时抒情,但总是真实。她不试图将自己的经历打磨成整洁的叙事;相反,她保留了矛盾、困惑、愤怒和喜悦的原始性。这种风格使得《叛逆女孩》不仅是一本关于音乐或运动的书,更是一次与一个复杂、有缺陷、充满激情的人的亲密相遇。

从女性主义理论的角度看,《叛逆女孩》是第三波女性主义实践的重要文献。第三波女性主义,大致从1990年代开始,以其对差异、矛盾和个人声音的拥抱而著称。它拒绝第二波女性主义中有时出现的普遍化女性经验的倾向,转而强调交叉性——承认性别、种族、阶级、性取向、能力等身份的交织如何创造独特的压迫和特权模式。Riot Grrrl运动,尽管有其局限性,正是这种第三波精神的体现:年轻女性用自己的声音、以自己的方式进行女性主义,不等待许可,不遵循既定规则。

汉娜的回忆录也是关于创伤幸存者的声音和代理权的有力声明。在MeToo运动揭示了性暴力的普遍性之后,汉娜的叙事提醒我们,讲述创伤故事不仅仅是揭露——它是夺回叙事控制权的行为,是拒绝沉默和羞耻,是坚持经验的真实性和重要性。汉娜不仅讲述她被做了什么,还讲述她如何反抗、生存和创造。她展示创伤不是终点,而是必须被承认、处理和整合到一个人的生活和艺术中的经历。

对于中国读者,《叛逆女孩》提供了对美国朋克和女性主义文化特定时刻的窗口,但它的主题具有普遍共鸣。在世界各地,年轻女性面临着性别歧视、男性暴力、文化期望的限制,以及在声称进步的空间中仍然存在的排斥。汉娜创造自己的文化、自己的社区、自己的声音的经历,可以激励任何地方试图做同样事情的人。她对Riot Grrrl失败的诚实批评也提供了重要教训:包容和交叉性不会自动发生——它们需要有意识的努力、自我批评和持续的工作。

汉娜的故事也与当代关于朋克、DIY文化和草根激进主义的讨论产生共鸣。在一个越来越由企业控制和算法策划的文化景观中,Riot Grrrl的DIY精神——自己做杂志、组织演出、创造社区而不等待机构许可——感觉既怀旧又紧迫相关。它提醒我们,文化变革不必自上而下——它可以从边缘开始,从拒绝现状并大胆想象不同世界的人开始。

《叛逆女孩》不仅仅是音乐回忆录,不仅仅是女性主义宣言——它是对反抗艺术的庆祝,对生存力量的见证,以及对任何曾感到被边缘化、被沉默、被告知她们不够的人的邀请。汉娜的信息简单而革命性:敢于做你想做的事。找到你的人。制造噪音。不要等待许可。世界会试图压制你,但你可以反击——用音乐、用文字、用你的存在本身。

在她的结论中,汉娜反思了几十年的行动主义和音乐创作教会了她什么。她承认战斗远未结束——性别歧视、种族主义、暴力仍然存在。但她也庆祝已经实现的变化,已经创造的社区,已经赋权的声音。她的遗产不仅在于她创造的音乐,还在于她启发的无数年轻人找到自己的反叛声音。

凯瑟琳·汉娜的《叛逆女孩》是我们时代最重要的女性主义回忆录之一。它生动、诚实、充满力量,既是历史文献又是行动呼吁。对于任何对朋克音乐、女性主义运动、或仅仅是一个拒绝被沉默的女性的非凡生活感兴趣的人来说,这本书都是必读之作。它提醒我们,反叛不是一种姿态——它是一种生活方式,一种生存策略,一种创造我们想要看到的世界的方式。正如汉娜在她最著名的歌曲中唱道:“那个女孩认为她是革命的开始。“事实证明,她是对的。

相关推荐

读书讨论

分享您对这本书的感想和看法,与其他读者交流见解

加入讨论

分享您对这本书的感想和看法,与其他读者交流见解

评论加载中...

在亚马逊购买

在亚马逊购买