🎥 影评与解读

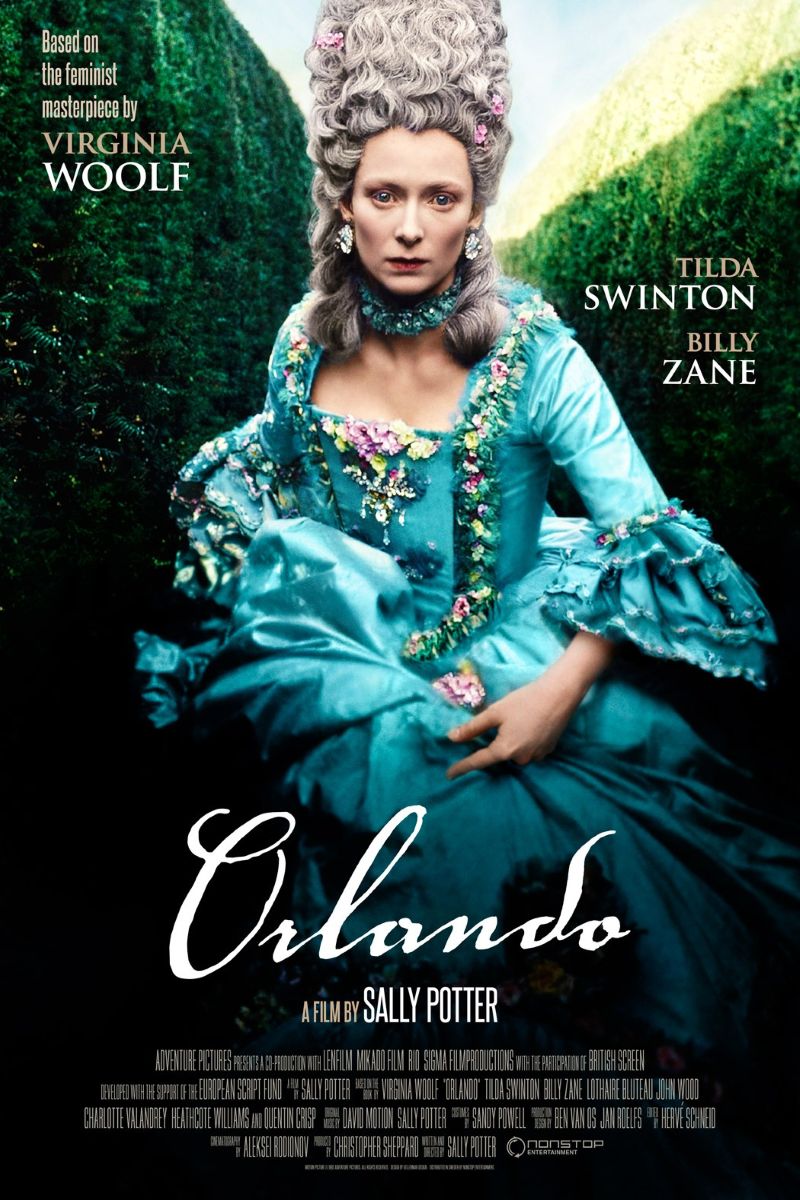

《奥兰朵》是电影史上最具颠覆性的性别研究作品之一,导演莎莉·波特将弗吉尼亚·伍尔夫的现代主义杰作转化为一部视觉诗篇,以四百年的时间跨度审视了性别建构的人工性质和身份认同的流动特征。这部影片不仅是对传统二元性别观念的直接挑战,更是对整个西方文明史中性别权力关系的深刻剖析。

影片的核心创新在于对性别转换的处理方式。当奥兰朵从男性转变为女性时,蒂尔达·斯文顿对着镜头平静地说:“同一个人,没有任何不同,只是性别不同。“这句话看似简单,却包含着激进的性别理论内涵。波特拒绝将这种转换神秘化或病理化,而是将其呈现为一个自然而然的过程,从而质疑了性别身份的所谓”天然性”和”不变性”。

从跨性别女性主义的角度来看,《奥兰朵》提供了一个前所未有的叙事范本。影片展现了性别不是生物学的宿命,而是社会的建构。奥兰朵的身份认同并不因为身体的改变而发生根本性转变,这种连续性挑战了传统观念中性别与身份必然对应的假设。更重要的是,影片没有将跨性别经历简化为痛苦或挣扎的叙事,而是展现了一种充满可能性的存在状态。

影片对不同历史时期的描绘揭示了性别压迫的历史特异性。在伊丽莎白一世时代,男性奥兰朵享有诗歌创作的自由和社会地位;到了维多利亚时代,女性奥兰朵却发现自己被法律剥夺了财产权,被社会期待束缚在家庭角色中。这种历史对比不仅展现了女性地位的变迁,更揭示了父权制如何通过不同的机制在不同时代维持其统治地位。

蒂尔达·斯文顿的表演堪称电影史上最重要的性别表演之一。她对男性和女性身体语言的精准把握,展现了性别表演的人工性质。在男性阶段,她展现出的是学习而来的男性气质——挺直的脊背、大步的行走、占据空间的姿态;在女性阶段,她同样展现了社会期待的女性化行为模式。这种对比让观众意识到,我们通常认为”自然”的性别表现实际上都是社会训练的结果。

影片对服装和外观的运用具有深刻的政治意涵。服装在此不仅仅是时代标识,更是性别权力关系的可视化表现。男性时期的华丽服饰象征着权威和自由,而女性时期的束缚性服装则体现了对女性身体的社会控制。当奥兰朵最终选择简单的现代服装时,这种选择本身就是对传统性别规范的拒绝。

影片对爱情和欲望的处理方式也颇具革命性。奥兰朵与不同性别身份时期的恋人关系,展现了欲望的流动性和复杂性。这种描绘超越了异性恋霸权的框架,暗示了情感和性吸引力不应该被僵化的性别类别所限制。

从女性主义文学批评的角度来看,《奥兰朵》成功地将伍尔夫的现代主义叙事技巧转化为电影语言。影片运用的直接对镜头讲话、时间的非线性流动、意识流式的剪辑等手法,都体现了女性主义电影美学的特征。这种美学拒绝了传统好莱坞电影的父权叙事结构,创造了一种更加开放和流动的观影体验。

影片对财产权和经济独立的探讨揭示了性别压迫的物质基础。当奥兰朵从男性变为女性后,法律地位的改变导致了经济权利的丧失,这种变化清晰地展现了父权制如何通过经济控制来维持性别等级制度。这种分析预示了后来女性主义经济学对妇女经济地位的深入研究。

影片对母性角色的处理特别值得关注。奥兰朵在成为女性后生育了孩子,但这种母性经历没有被浪漫化或本质化。相反,影片展现了母性作为社会角色的建构性质,以及女性如何在母性期待与个人自由之间寻找平衡。这种处理方式挑战了传统文化中将母性等同于女性本质的观念。

从酷儿理论的视角来看,《奥兰朵》提供了一个关于身份流动性的重要文本。影片暗示身份不是固定的本质,而是持续的表演和再建构过程。这种观点与朱迪斯·巴特勒的性别表演理论高度契合,为理解性别、性取向和身份认同提供了新的理论框架。

影片的视觉美学也服务于其政治目标。从古典主义的庄园到现代主义的简洁线条,视觉风格的变化不仅标示着时代的更迭,也象征着思想观念的演进。摄影师阿列克谢·罗季奥诺夫创造的影像既优美又充满象征意味,每一个镜头都精心构建了性别政治的视觉隐喻。

影片对艺术创作和性别的关系进行了深入探讨。奥兰朵的诗歌创作贯穿始终,但作为女性时期的创作环境显然更加艰难。这种对比揭示了艺术领域中的性别不平等,也回应了伍尔夫在《自己的房间》中提出的关于女性创作条件的思考。

《奥兰朵》的音乐设计也值得称道。从古典音乐到现代电子音乐的演变,音响效果不仅营造了不同时代的氛围,也暗示了意识和感知方式的历史变迁。音乐成为了表达内心世界和情感状态的重要载体,丰富了影片的感性维度。

从当代性别政治的角度来看,《奥兰朵》的意义在于它提前三十年预见了我们今天关于性别流动性和跨性别权利的讨论。影片对生理性别、社会性别和性别认同之间复杂关系的探讨,为当代跨性别运动提供了重要的文化资源。

影片对时间概念的处理也具有深刻的哲学意涵。奥兰朵的不朽性让观众得以从超越个体生命的角度审视性别关系的历史演变。这种时间视角暗示了社会变革的可能性,鼓励观众想象一个超越当前性别制度的未来。

最终,《奥兰朵》的价值不仅在于它对性别二元论的颠覆,更在于它为理解身份、时间和权力关系提供了一个全新的理论框架。在一个仍然在努力理解和接纳性别多样性的世界中,这部影片提醒我们:身份的可能性远比我们想象的更加丰富和开放。它告诉我们,真正的自由在于摆脱所有僵化的身份类别,拥抱存在的无限可能性。

🏆 获奖与荣誉

- • 威尼斯国际电影节银狮奖提名

- • 欧洲电影奖最佳女主角提名(蒂尔达·斯文顿)

- • 英国独立电影奖最佳女主角(蒂尔达·斯文顿)

- • 纽约影评人协会奖最佳摄影

⭐ 评分与链接

相关推荐

评论与讨论

与其他观众一起讨论这个视频

加入讨论

与其他观众一起讨论这个视频

评论加载中...